Nota del Editor: En este informe se tratan temas relacionados con el suicidio y las autolesiones que pueden resultar molestos para algunas personas.

Los caminos de Arara, un caserío indígena al sur del Trapecio Amazónico, son estrechos y polvorientos. Se funden con la selva tupida que rodea a la población y, a veces, podrían dar la impresión de que quien los transita está entrando en la boca de un lobo. Jhornay Iván Angarita, 18 años, salió de su casa un sábado en la noche. Al amanecer un vecino, cuando iba por su malla de pesca, lo encontró colgando de una soga por el cuello. “Me asomé en calzoncillos y cuando llegué su cuerpo estaba en el suelo”, recuerda Iván, su padre. “Ya habían cortado la cuerda”. Era 6 de junio, día del cumpleaños de Iván.

Otra mañana, esta de agosto, Pompilio Angarita encontró a su hija Sandia, de 16 años, suspendida de una rama de un árbol de mango. La víspera, la adolescente discutió con su madre por un amor prohibido con un muchacho de su propio clan.

Ese mismo fin de semana, Alfredo Ramos, de 45 años, bebió cachaça sin descanso hasta el domingo en la tarde, que regresó a casa. Discutió con Gladys Beltrán, su esposa. “Empezó a mirar el techo y a hablar solo”, dice ella. “Luego fue al baño —una caseta fuera de la casa— y ahí estuvo por un rato largo”. Flor, su única hija mujer, se asomó por un huequito y lo vio con la boca abierta, morado, ahorcado con su cinturón.

Como una organización periodística sin fines de lucro, dependemos de su apoyo para financiar el periodismo que cubre temas poco difundidos en todo el mundo. Done cualquier valor hoy y conviértase en un Campeón del Centro Pulitzer recibiendo beneficios exclusivos.

Arara es una población de algo más de mil personas y 200 familias que habitan a orillas del río Amazonas. Viven en casas rústicas de madera sobre lomas atravesadas por cañizales, rodeadas de una fronda verde interminable. En el corazón del caserío hay una cancha de microfútbol en cemento y una iglesia donde celebran misas evangélicas en las tardes.

Nunca había ocurrido una seguidilla así de muertes trágicas, todas por ahorcamiento. Eso hizo que chamanes de Arara y Nazaret, un corregimiento contiguo, se reunieran para encontrar solución a la tragedia. Más de una decena de sabedores, en una noche de noviembre de 2022, expulsaron con guía de sus guardianes espirituales a los demonios del pueblo. En los últimos 30 años, las autoridades de esa población han contado, al menos, 30 suicidios.

En Colombia, los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía comparten el índice más alto de suicidio. Son también los de mayor población indígena. Mientras la tasa nacional es de 5 suicidios por cada cien mil habitantes, en 2020 Amazonas casi quintuplicó esa cifra con una tasa de 23.6, según datos de Así Vamos en Salud, un proyecto que analiza datos oficiales de salud pública.

Las cifras podrían ser aún más alarmantes. Gerardo Antonio Ordóñez, coordinador general de la EPS Indígena Mallamas, empresa pública de salud con sede en Leticia, dice que el subregistro de suicidios indígenas en el departamento de Amazonas sería del 80%. El número real parece imposible de determinar pero los testimonios de las comunidades confirman que esta es una epidemia dolorosa y desatendida.

Cada muerte deja una herida profunda. El fenómeno amenaza el tejido social de los indígenas, que en Colombia son guardianes imprescindibles del territorio. Sus 185 resguardos ocupan 26.2 millones de hectáreas, el 54% del total de la Amazonía colombiana, un área del tamaño del Reino Unido que depende de la salud de sus habitantes.

El fenómeno

Los expertos lo atribuyen, entre otras, a la destrucción del hábitat natural de las comunidades, incluidos sitios sagrados; al consumo de alcohol y nuevas drogas; y lo que algunos describen como desarraigo y aculturación: una suerte de degradación en las tradiciones y la identidad del ser indígena.

“Los indígenas se matan porque no tienen una vida digna”, dice Olga Milena Bolaños, indígena Consejera de Medicina Tradicional y Salud Occidental de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Históricamente en estos territorios la oferta de servicios básicos por parte del Estado, entre ellos salud, ha sido precaria, dice Bolaños. A esto se suma la ausencia de un modelo de atención que reconozca los saberes medicinales tradicionales.

“Se matan por falta de alimentación o educación, porque no hay recursos. Otras veces es por violencia por parte de los grupos armados que reclutan a los jóvenes. O porque hay mujeres abandonadas”, asegura Bolaños. “Por eso prefieren no existir más en el mundo”.

Tras el suicidio de Jhornay, la familia Angarita Bernal decidió mudarse a otra casa dentro del mismo barrio. Iván, su padre, escuchaba que alguien entraba, iba a la cocina y movía los platos. “Siento su presencia aún”, dijo. Lo mismo le ocurría a Flor con su padre, Alfredo, a quien ha visto alzar a su bebé desde la hamaca.

Arara se llamaba antes Charatü, en lengua indígena “quebrada de los loros azules”. Con el crecimiento paulatino pasó a llamarse Arara, que traduce Guacamayas y es también el nombre de uno de sus clanes. El otro es el clan Tigre. Uno con plumas, otro sin.

Hoy, después de su fundación en 1966, sus habitantes prefieren llamarse magüta porque tikuna es una designación cori, de hombre blanco, para la ‘gente pintada de negro’. Lo recibieron porque en algunos rituales usan el zumo del fruto del huito, que deja la piel negra al secarse, como protección. Arara, rodeado de un extenso y húmedo bosque tropical, está muy lejos de casi todo: no hay señal celular y está a dos horas de Leticia en lancha, cuando la corriente es favorable.

El entierro de los espíritus junto al río azul

Aquel noviembre de 2022, desde la noche y hasta la madrugada, doce curanderos de Arara y otras poblaciones vecinas visitaron barrio por barrio, casa por casa, familia tras familia, para espantar el mal. Las tres muertes seguidas de Jhornay, Sandia y Alfredo fueron, dicho por sus habitantes, producto de un desequilibrio espiritual.

Entre abuelos concluyeron que los suicidios eran provocados por un maleficio enviado años atrás por chamanes de la región de Belén de Solimoes en Brasil, cuna de algunos pobladores de Arara.

Iván Angarita, el padre de Jhornay, cree que los curanderos tienen razón: recuerda que cuando tenía diez años vio llegar de Vendaval, Brasil, a Maçarico. “Él era chamán”, dice. “Un día domingo Maçarico tomó veneno y al quinto día murió”. Fue el primero en Arara en suicidarse. Cuatro años después comenzaron los suicidios. Algunas familias perdieron a varios. “Mi primo, el sobrino de mi primo, luego una sobrina mía, luego otro…”, dice Iván. Después sería su propio hijo.

Por los caminos habitados del caserío, los chamanes conjuraron sus tabacos, pronunciaron sus rezos y dieron la regla de quietud; lo que tradicionalmente se conoce como “dieta”. La instrucción era que los habitantes de Arara podían únicamente ir a las chagras (o cultivos), pescar, moverse por comida pero nadie podía salir del poblado. No más baile, ni música, ni fútbol.

“Seis nos quedamos en la maloca y otros seis chamanes salieron a buscar chachakunas enviados por envidia”, recuerda, sentado bajo el techo de palma caraná de la maloca de Arara, el médico indígena Camilo Ramos Manuel, de 66 años, quien participó en la curación.

Chachakuna, en tikuna, significa demonio y es el espíritu que induce al suicidio. Los chamanes lo describen como un niño de mediana estatura que hipnotiza. “Cuando aparece”, explica Ramos —conocido como el abuelo Camilo—, “el chachakuna lleva Baigón (un insecticida), Decol (cloro), cuerdas, hachas y, cuando se incorpora en el cuerpo, se siente un mareo de cabeza”. Son seres que pueden habitar un insecto, un pájaro, cualquier criatura.

Los chachakunas denigran la autoestima, merman el apetito y, cuando se está débil, “se montan en la corona de la cabeza y succionan energía”, explica Abel Santos Angarita, indígena tikuna de Arara, doctor en lenguas y profesor de la Universidad Nacional en Leticia, donde atiende la entrevista. “Este espíritu maligno tiene el poder de cambiar la percepción, llevar a la tristeza, la rabia, el desespero. Causar dolores de cabeza, fiebre, vómito e invitar a jugar o comer… a jugar es con una cuerda y a comer es a tomar veneno. Hasta que, jugando y comiendo, llevan a la muerte”, continúa mientras le da una calada a un cigarrillo Pielroja.

En la cosmovisión tikuna toda la naturaleza tiene vida. “Un granito de arena es un ser vivo. La piel es un ser vivo y, todo lo que tiene vida, tiene dueño, es decir: tiene un ser que lo habita”, continúa Santos. Esos seres, dueños de la tierra, están ahí sin ser visibles. Solo los chamanes o yüüe (en tikuna) pueden convocar o disuadir espíritus y otorgarles una misión. Hay yüües superiores que pueden convertirse en boas, tigres, águilas y otros que saben hacer maldiciones espirituales con chachakunas. Su especialidad es, en palabras del profesor, mandar virotes, sustancias, líquidos espirituales.

Al terminar la dieta, dice Santos, los chamanes cogieron a estos seres desordenados y los enterraron debajo de las lomas de la selva de Arara. “No los amarraron ni juguetearon físicamente, pero sí espiritualmente. Allá están, con tinajas grandes que guardan toneladas de agua”.

Desde entonces no ha vuelto a haber intentos de suicidio en Arara.

Según el profesor, las desarmonías son producto de distintos atropellos al territorio. La minería, la tala, la siembra de coca con fines ilícitos y los pozos petroleros, entre otros, han destapado energías que deben permanecer guardadas. “Se están tocando lugares sagrados”, advierte, lo que inevitablemente causa desequilibrios entre las comunidades y sus territorios.

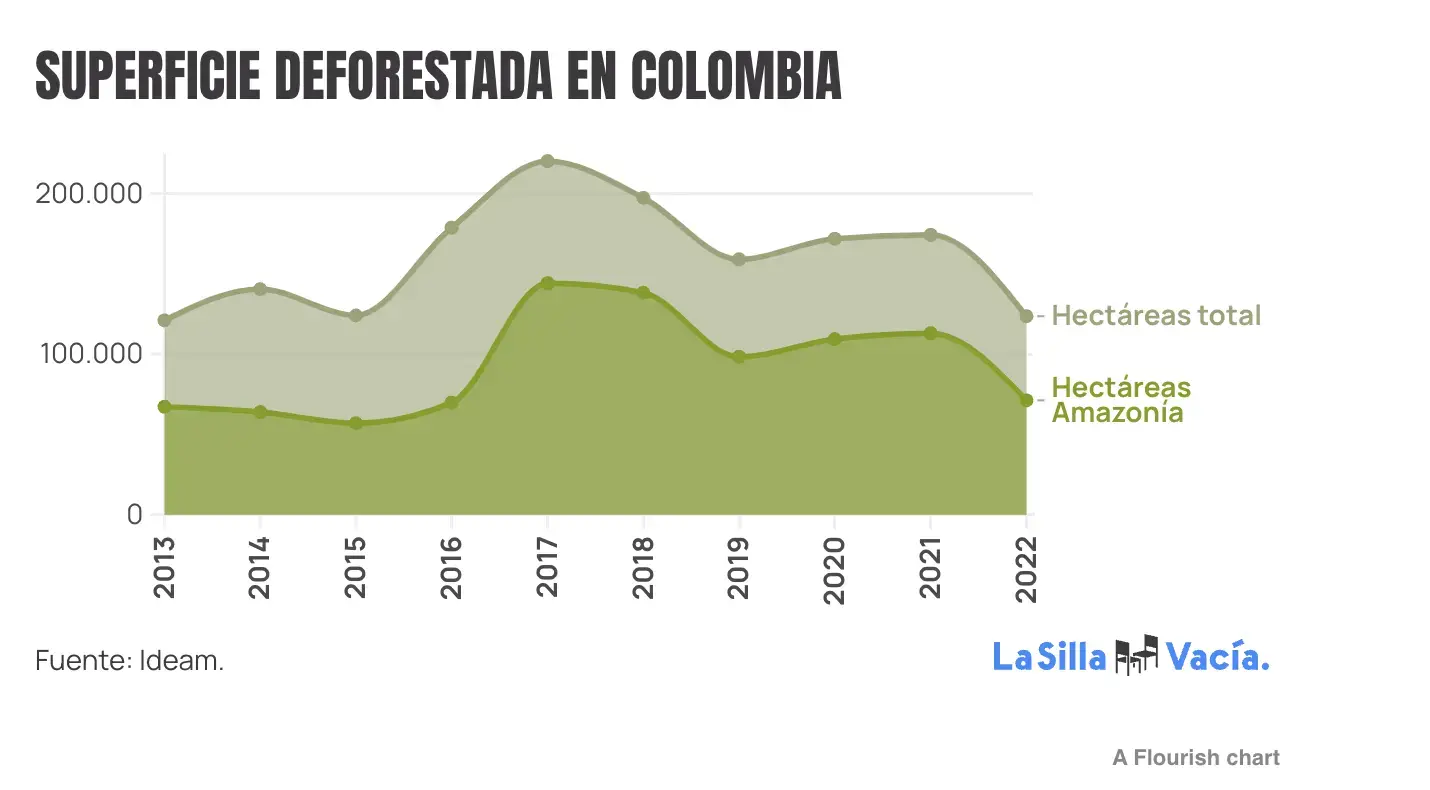

Las principales causas de deforestación en el territorio amazónico según la WWF son la minería y la explotación de hidrocarburos; la agricultura y la ganadería; y la construcción de carreteras e hidroeléctricas. En Colombia, además, mucho del bioma amazónico es sustituido por cultivos ilícitos. Los cultivos de coca para uso ilícito en Colombia aumentaron de 143.000 en 2020 a 240.000 en 2022, un incremento sin precedentes, y según el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Amazonía, el 70% de esa cifra fue en la región amazónica.

La Amazonia colombiana concentra hace años entre el 60 y el 70% de deforestación de todo el país. Estudios académicos señalan que la deforestación en la Amazonía colombiana es la mayor después de Brasil, y que la mayor causa de deforestación son la ganadería y la expansión de la frontera agrícola. Entre 1985 y 2020 hubo un aumento del 656% de minería en la Amazonía colombiana, según reportó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). Y, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), una entidad estatal, muchos de los títulos se otorgaron en áreas de protección especial, como los resguardos indígenas.

Cachaça, cocaína y otros demonios

Hasta hace poco los suicidas ingerían barbasco o malambo, planta nativa de las selvas tropicales de Sudamérica que sirve como insecticida natural. Hace cinco años, sin embargo, empezaron a reportarse casos de suicidio por ahorcamiento. Dentro o fuera de la casa, en el monte, la selva, los tambos o junto a la chagra se encuentra a los suicidas colgados.

Argelis Bautista, profesora del caserío, dice que su hija se ahorcó. “Un inquilino escuchó. La puerta estaba cerrada. La abrí, ella estaba colgando”. La adolescente se salvó. Estudiaba en el Colegio María Auxiliadora, río abajo, en Nazaret. Es un colegio católico, como la mayoría en esta extensa región, producto de la evangelización que empezó con misiones jesuitas en el siglo XIV y aún persiste. Un psicólogo de la institución le oyó mencionar que había leído un cuaderno de su madre. “Y no quiso volver a ver a su papá”, dice la profesora, “porque supo que tuvo un hijo con mi propia prima”.

Martilio Ramos, reforestador de plantas maderables y frutales en el pueblo, cuenta en la maloca del caserío que cuando encuentran a alguien estrangulado, le aprietan la glándula en la garganta y hacen tres veces respiración boca a boca para que no muera. Su padre sabe de primeros auxilios y se lo enseñó. Martilio mismo es un sobreviviente. Tenía problemas con el licor y lo mezclaba con cocaína. “Una noche cogí un machete y yo iba a tumbar mi casa”, recuerda. Buscó a un chamán que le mandó una dieta a base de pescados con espinas, no perseguir mujeres y bañarse con agua de Basauri, una planta purificadora.

“Como en todas las culturas” asegura Martilio, “el trago fue lo único que pudo desarmonizar el poder. En el pueblo magüta es una bebida creada por una mujer para desequilibrar a un dios. Por eso se le llama la bebida de la perdición”.

Martilio explica que el licor detuvo el flujo sanguíneo de su cuerpo y cuando el cerebro colapsó, su espíritu se desvaneció. “Ahí es cuando entran otros seres y el más peligroso es el chachakuna”. El chamán, dice, es el único que puede retirarlo e invocar el propio espíritu.

En noviembre de 2020, dos años antes de que los abuelos hicieran su trabajo de armonización en Arara, Augusto, de 47 años, esposo de Policarpa Angarita García, se suicidó por envenenamiento.

“Un día mi pareja fue a ayudar a una señora con una antena. Desde las 10 de la mañana salió y nada, hasta que vino un niño y me dijo que Augusto estaba muy borracho en una tienda”.

Pensó que si ella no lo había mandado, no tenía por qué ir por él. “Cuando volvió se me quedó mirando, se puso a pelear con mi nuera, no se quería callar”, recuerda desde su casa de paredes de tabla donde cuelgan estampitas y símbolos católicos. Augusto, cuenta, cogió una botella de Gramoxone, un químico industrial para controlar la maleza, y comenzó a beberlo.

“Puede que la intoxicación con licor sea el paso a un intento de suicidio no intencionado”, confirma Érika de la Rosa, coordinadora de la dimensión de convivencia social de la Secretaría de Salud en Leticia. “Al ingerir alcohol en exceso o con psicoactivos se envenenan, también lo hacen con Barbasco o insecticidas comerciales. Ese, después del ahorcamiento, es el otro método recurrente”.

Uno de los únicos documentos oficiales que abordan el tema del suicidio en comunidades indígenas es el de los Lineamientos para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos y comunidades indígenas (2019). Fue desarrollado por el Ministerio de Salud y la Mesa Permanente de Concertación. Ahí, la violencia intrafamiliar se destaca como factor principal, seguido de “las dificultades en el acceso a los servicios de salud que les brinden atenciones oportunas y con enfoque intercultural”.

Angustiada, Policarpa le preparó agua azucarada a Augusto; él vomitó y cagó. “Pero el olor a veneno no se iba”. El curaca, autoridad política de la comunidad, los mandó a Leticia. En el viaje él alcanzó a contarle a Policarpa que no la había reconocido. “Por eso sé que fue un chachakuna”, asegura. “Pero si no hubiera estado borracho, no habría hecho lo que hizo. Los suicidios se han calmado, pero no el alcoholismo”.

Augusto llegó con vida a Leticia pero no sobrevivió. La Alcaldía de Leticia le entregó a Plolicarpa el cuerpo de Augusto en un ataúd de cartón. Una oficina de asistencia social del gobierno le regaló uno de madera para que pudiera llevar el cuerpo de regreso a Arara.

La Secretaría de Salud Departamental del Amazonas identificó que en Arara, igual que en otras poblaciones, el consumo de licor y de sustancias ha estado relacionado de forma predominante en los casos de 2020 a 2023. También lo fue el consumo de cocaína e incluso de pasta básica de cocaína (PBC) que va en aumento en los jóvenes indígenas de este territorio trifronterizo. Asimismo, la entidad señala la violencia intrafamiliar y, dentro de esta, destaca la violencia de género.

La cocaína, un derivado de la hoja de coca, y otras drogas como el basuco o el éxtasis, están cada vez más disponibles en centros poblados de la Amazonía, como Leticia, Tabatinga y hasta Arara. Esta es una preocupación para de la Rosa quien en su oficina de la Secretaría de Salud se pregunta cómo trabajar en la reducción de consumo de sustancias en indígenas cuando están en medio de corredores de droga.

“Sabemos que en muchas comunidades hay pocas o nulas oportunidades de estudio, de trabajo, de ingreso económico. Pasa un grupo ilegal que ofrece oficio como raspachín de coca y tan solo eso provoca deserción e incentiva el consumo”.

En su tesis sobre suicidio indígena tikuna, Olga Lucía Corzo Velásquez confirma que en estas comunidades las labores asociadas con cultivo de coca son pagadas con cachaça o psicoactivos, lo que refuerza el consumo como en la época de los caucheros en el Trapecio que, entre 1870 y 1920, recibían caucho y trago como salario.

Junio, 2023. Imagen de Miguel Winograd. Colombia, 2023.

¿Un asunto de doctores o chamanes?

¿Puede la medicina occidental, realmente, atender el suicidio en pueblos indígenas cuando su concepción de la enfermedad mental y los métodos para tratarla son distintos a los aceptados por las comunidades? El consenso entre fuentes arroja una sola respuesta: no.

La palabra «suicidio» no existe en lengua tikuna.

“La cosmovisión de la vida y la muerte en los indígenas es distinta a la nuestra y eso es determinante para explicar la desconfianza en su acceso al sistema de salud público”, dice Érika de la Rosa de la Secretaría de Amazonas.

Para los magüta, explica el profesor Santos, cuando alguien se suicida ahorcado o envenenado, no viaja a los mundos de arriba. No llega a ser luz. “Aquellos que se suicidan se quedan debajo de la tierra, penando, y empiezan a dañar a otros y a la naturaleza”. Estas entidades deben ser curadas por yüüe que, espiritualmente, realizan una cirugía de laringe a los ahorcados y otra cirugía a los envenenados que deambulan todavía con mareo. “Si logran curarles, ascienden al mundo de los cóndores y, si no, se quedan en este mundo y algunos los toman como esclavos para enfermar a otros e inducirlos al suicidio”.

Aunque existe hace años la intención, tanto del gobierno como de los indígenas, de tejer un sistema de salud intercultural, esto no ha prosperado; los esfuerzos parecen estancados en la lentitud laberíntica de las instituciones.

Uno de los mayores avances ha sido la creación del Sistema de Salud Propio Intercultural (SISPI), mediante el Decreto 1953 de 2014, el cual reconoce que “la sabiduría ancestral es fundamental para orientarlo en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo”. El SISPI es una herramienta para que cada comunidad, explica el antropólogo Pablo Martínez, tenga su propio modelo de salud articulado con el sistema público pero basado en sus propios conocimientos y tradiciones.

Dentro de ese esfuerzo de diálogo entre el Ministerio de Salud y las organizaciones indígenas priorizaron en 2019 la salud mental en la agenda de la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Surge entonces el documento de los Lineamientos (2019). Con eso, el Ministerio dijo que tenía claro qué programas implementar para prevenir el suicidio, asegura la mayora Bolaños, de la ONIC. Sin embargo, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Aunque en 2020 el CONPES 3992 asignó ocho mil millones de pesos a 16 entidades territoriales para promover la salud mental, mediante acciones de vigilancia y prevención, los casos no han disminuido. “Pasó el tiempo y nada se logró”, advierte Bolaños.

Juan Alberto Sánchez Patria, Coordinador de Salud y Medicina tradicional de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), explica que si bien con la Ley 100 se otorgaron facultades a los pueblos indígenas y lograron atención a través de sus instituciones y prestadores (IPSI - EPSI), así como sus administradores (ARSI), la presencia del Estado no se traduce en que lo ancestral se apoye en la capacidad del modelo institucional si no es con un ánimo colonial.

Sánchez es uno de los líderes indígenas que ha manifestado la urgencia de atender el tema de los suicidios. “El Estado mira estadísticas pero el impacto es nulo y no hay una red de apoyo comunitario”, asegura. En eso está de acuerdo Ordóñez de Mallamas, para quien el problema del suicidio “no se resuelve llevando tres blancos más al territorio, eso es racismo estructural, sino revitalizando sistemas ancestrales”.

Lo que se busca con el SISPI, insiste Sánchez, es que todo el país tenga farmacias con plantas curativas, escuelas de parteras, de sabios y sabias y centros de atención en salud en bohíos, donde esté el chamán, el brujo. Y que el Estado garantice los recursos a las estructuras indígenas. Pero en la Amazonía están lejos de ese objetivo.

Un auxiliar para mil doscientos habitantes

En Arara confían en que la dieta ordenada por los chamanes siga ahuyentando a los chachakunas. No pueden esperar nada más, pues el único centro de salud, construido hace más de dos décadas por los militares, solo a veces está abierto y casi nunca abastecido. Es una casa derruida cuya puerta permanece con candado. Por el techo, comido por termitas, se cuela el agua.

“Hace tres años no tenía a nadie a cargo y ahora tiene a mi primo, Camargo Angarita”, dice Policarpa, —la mujer que viajó con su esposo agonizante a Leticia —. Un solo auxiliar a cargo de más de mil habitantes. Si está de viaje, nadie responde, ni por el centro, ni por nadie. “Si uno tiene algo aquí en el pensar, en el cuerpo, en la familia, si tiene problemas…” añade con desconsuelo, “¿a quién va a acudir uno aquí si no hay ni un psicólogo?... Uno mismo como persona aguanta ese dolor que uno siente”.

No hace mucho tiempo, Angélica, una habitante mayor de Arara, salió del caserío hacia Leticia con fiebre y síntomas de dengue. Dos días después, a las 3 de la mañana, las campanas de la iglesia anunciaron su muerte. No regresó sino su cuerpo en un ataúd que su familia lloró sobre una balsa en el Río Amazonas. A ella, igual que a otros enfermos, los tienen que remitir a otros centros poblados a dos o más horas en lancha, para dolencias que podrían atender in situ. Angélica, en todo caso, tuvo suerte. Otros enfermos no pueden trasladarse cuando el único motor de la comunidad no funciona o no hay gasolina.

El ejército hace brigadas de vacunación y llegan otros profesionales que, según Policarpa, se van después de llenar formularios con datos sobre nutrición, vacunación, desparasitación, dimensiones de peso y estatura o perfiles epidemiológicos.

“A nosotros como amazónicos el tema de la atención primaria en salud es lo que más nos interesa”, dice Sánchez, representante de Salud de la OPIAC. “Antes de la Ley 100 —propuesta en 1993 por el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez— lo teníamos con centros que funcionaban en el departamento y que desaparecieron”. Había médicos, bacteriólogos y laboratorios con mínimas garantías para hacer unos exámenes. “Ahora no, tienen que remitir absolutamente por todo a otras ciudades, un negocio porque cobran hasta el traslado”.

Aunque la Ley 100 incluye a los indígenas en un nivel especial del régimen subsidiado y les excluye de pagar para tener beneficios, el tránsito del sistema ha sido mortal. No cuentan con infraestructura para atender a población local y solo en dos de los seis departamentos de la región Amazónica, Caquetá y Putumayo, hay un nivel de atención que supera el segundo nivel —pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía—, asegura Sánchez.

Hoy hay solo cinco Empresas Prestadoras de Salud Indígena (EPSI) para la cobertura de 115 pueblos distribuidos en Colombia. Cinco para las casi dos millones de personas indígenas que viven en resguardos en todo el territorio nacional, según el DANE. Además, todos los pueblos cuentan con una institución de salud propia menos la Amazonía debido a, según el mayor Sánchez, falta de consenso entre las 64 etnias del territorio.

Los intentos de suicidio siguen en aumento. La información no es pública aunque se mencionó en el Consejo Nacional de Salud Mental de 2022. En lo que va del 2023, según de la Rosa, se han presentado 28 casos en el Amazonas. Los casos reales de suicidio indígena seguirán siendo un renglón vacío en cualquier portal de estadística nacional. Sus muertos no tienen quién los cuente.

- View this story on El Espectador

- View this story on Cero Setenta

- View this story on El Pais