Reinstalado em terra de origem há 25 anos, grupo vê população aumentar, mas sofre pressões de invasores.

NASÊPOTITI, Brasil—Nos últimos dias de março, um alerta soou: indígenas panarás, moradores da aldeia de Nasêpotiti, a maior das sete comunidades de seu território, estavam caçando quando ouviram barulho de serra numa área de floresta densa. O mesmo barulho foi descrito por moradores da aldeia de Sonkuê, distante alguns quilômetros de onde estavam os caçadores.

Logo a notícia foi levada à diretoria da Associação Iakiô, que representa os indígenas da etnia. Pasyma Panará, 33, recém-eleito presidente da entidade, acionou o indigenista Paulo Junqueira, do ISA (Instituto Socioambiental), que foi para a região com o analista de geoprocessamento Ricardo Abad.

Eles acompanham as imagens de satélite da área panará e quando necessário melhoram a qualidade da informação orbital com imagens aéreas e visitas a locais suspeitos. Foi planejado um sobrevoo de avião à área, mas as fortes chuvas do fim do verão frustraram o voo do monomotor, em que o repórter estava.

Como una organización periodística sin fines de lucro, dependemos de su apoyo para financiar el periodismo que cubre temas poco difundidos en todo el mundo. Done cualquier valor hoy y conviértase en un Campeón del Centro Pulitzer recibiendo beneficios exclusivos.

Por isso, foram feitas incursões por terra e sobrevoos com drone. O trabalho revelou que as terras dos panarás não têm sinais intensos de invasão. Mas será preciso vigiar a ocorrência de incêndios vizinhos que podem ter sido provocados para dissimular os limites do território; e algum roubo de madeira pode ter sido tentado em uma área de floresta densa que faz limite com uma estrada vicinal.

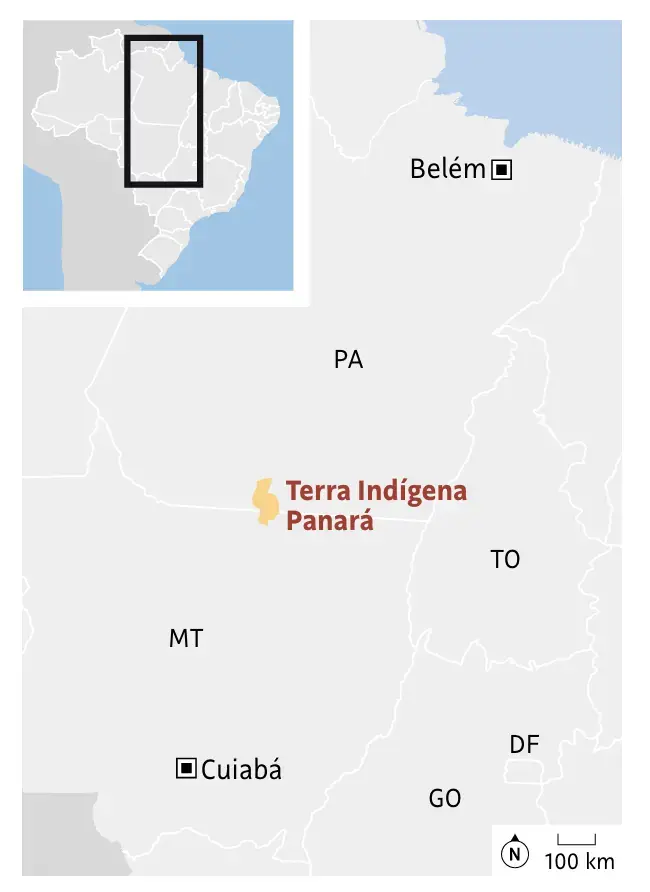

O monitoramento terá que ser feito com mais constância nos próximos meses. Os técnicos preparam-se para ficar por mais tempo na região da divisa de Pará e Mato Grosso, na chamada Serra do Cachimbo, onde está a Terra Indígena Panará, criada em 1997.

Os panarás reivindicam investimentos da concessionária da rodovia BR-163, Cuiabá-Santarém, para melhorar a defesa da terra indígena.

Boas notícias e vigilância constante são um binômio que marca os tempos vividos pelo povo panará sob as novas e jovens lideranças, substituindo a geração que viveu o trauma do contato há 50 anos, quando a etnia perdeu cerca de 80% de sua população, e a volta para a área de origem, há 25 anos, quando iniciaram uma fase de conforto alimentar e crescimento populacional.

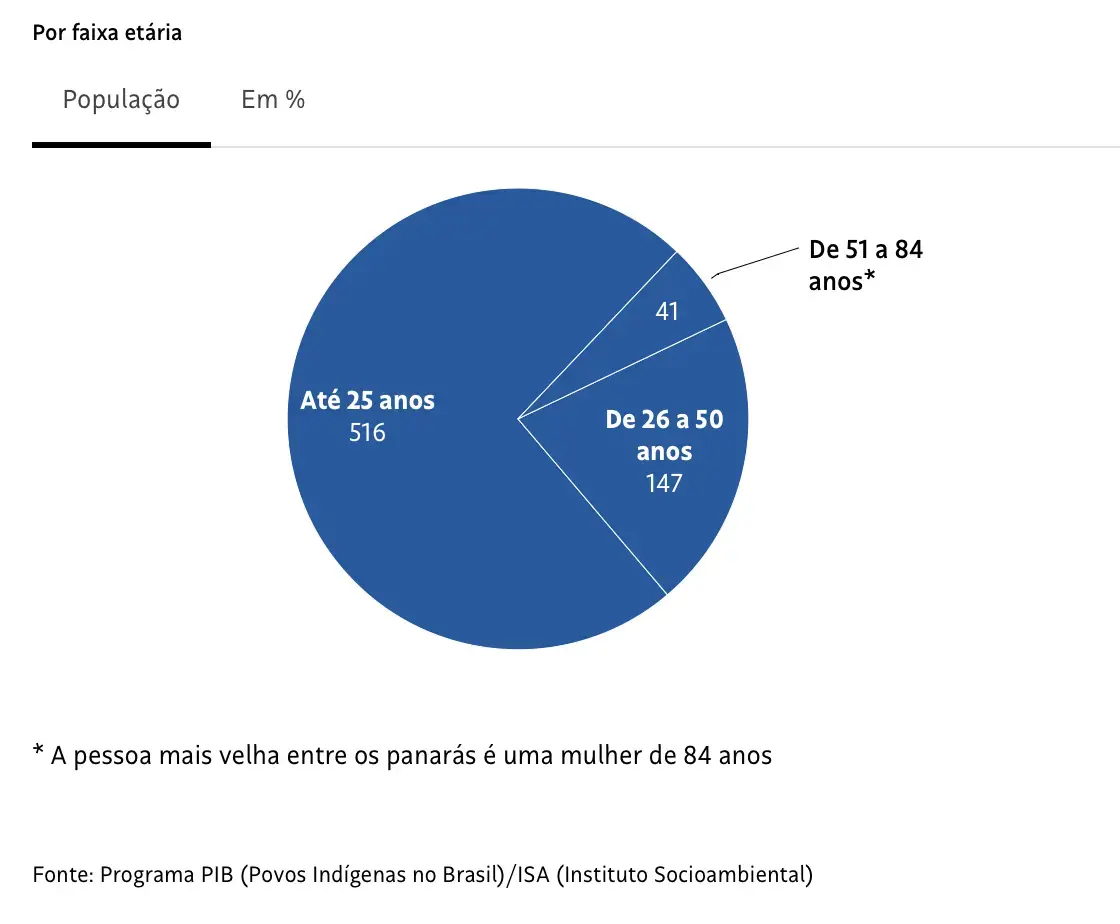

Hoje 75% da população têm menos de 25 anos e nasceram depois da mudança para Nasêpotiti, em 1997. São esses jovens que elegem uma nova geração, como Pasyma.

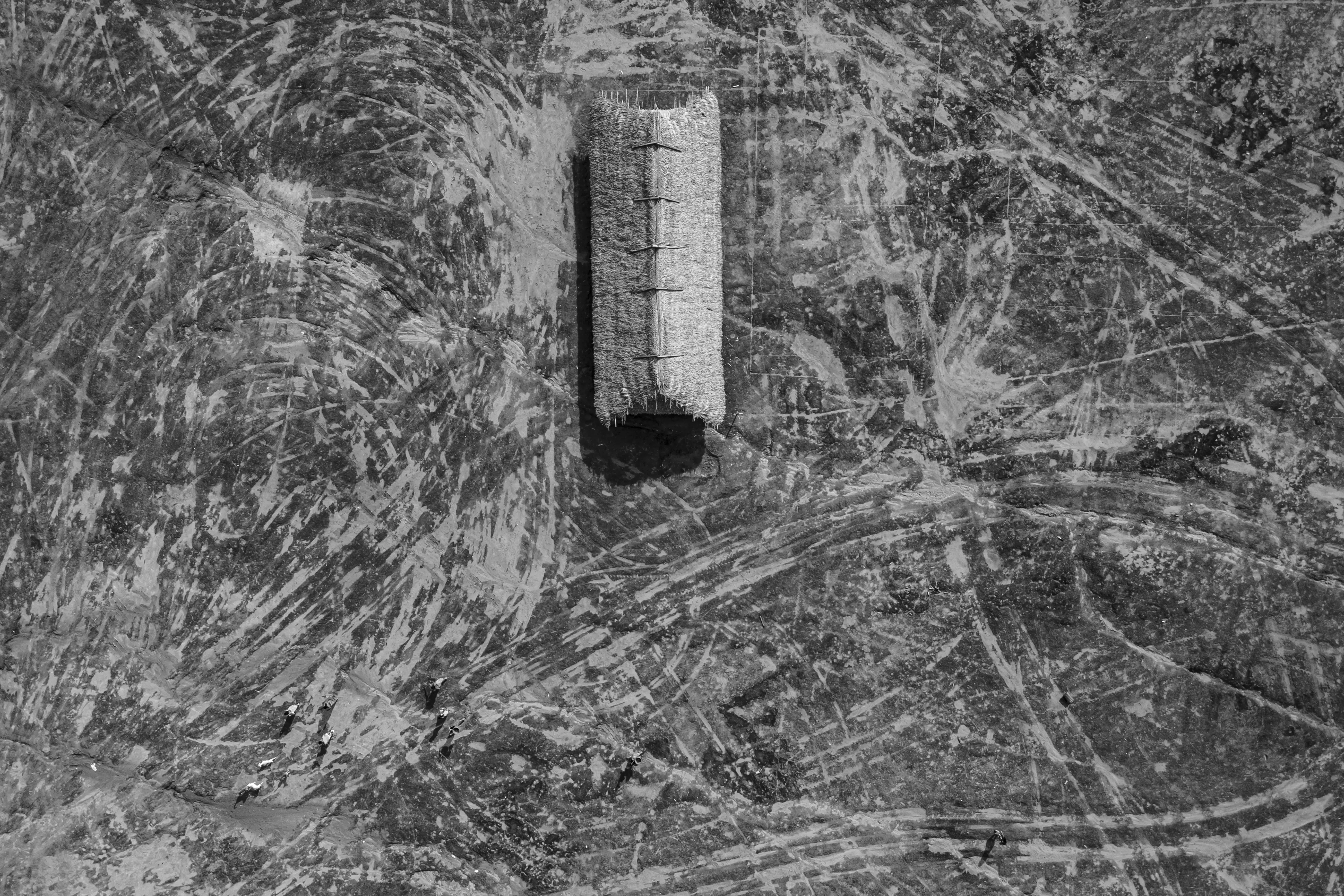

Também chama atenção a dualidade entre tradição e contemporaneidade: os mesmos indígenas que caçam na floresta, ou mantêm as belas roças geométricas que caracterizam os panarás desde tempos imemoriais, são aqueles que usam drones e imagens de satélite para monitorar suas terras. Nas horas vagas, vão para perto das escolas das aldeias, munidas com antenas de wifi, para se divertirem e se comunicarem, usando celulares.

É apenas uma metáfora desse constante diálogo entre passado e presente: o jovem líder Pasyma é filho de Sokriti, o então jovem líder dos panarás nos anos 1970.

Quando voltaram para a região de sua origem, na bacia do rio Peixoto de Azevedo, 25 anos atrás, os panarás encerravam uma tragédia que durou outros 25 anos: já antes de encontrarem a frente de contato liderada pelos irmãos Villas-Bôas, em fevereiro de 1973, "todo mundo" já estava morrendo, como conta o cacique Akë (pronuncia-se Akã).

Todo mundo não, mas muitas pessoas pegaram doenças que não conheciam, que hoje sabem ser gripe e pneumonia. Podem ter sido contaminados por presentes deixados pela frente de contato ou talvez por um contágio porque frequentemente se aproximavam do acampamento de Orlando e Cláudio Villas-Bôas, sem serem notados.

Ao final de 1997, eles voltaram para uma pequena área que fazia parte de seu território original e seguia bem preservada, na Serra do Cachimbo, vigiada por ser local de uma base militar.

A terra tinha sido escolhida por eles em um sobrevoo, quando reconheceram um lago próximo de uma antiga aldeia que eles ocupavam até pouco antes do contato com os Villas-Bôas, com suas antigas roças, cobertas pela mata.

Ao rever a área, Akë ficou excitadíssimo e a partir daí, por alguns anos, tornou-se o responsável por planejar e liderar o retorno. Hoje, com cerca de 80 anos (as idades dos mais idosos são estimadas), ele ainda descreve o período no Xingu como um trauma e abre um sorriso amplo para falar do sucesso do retorno.

A história não se repete, mas os indígenas panarás conseguiram voltar para sua terra de origem depois de décadas de exílio forçado. Hoje atingem uma população maior do que a que tinham antes de ser quase dizimados pelas doenças e maus-tratos decorrentes do contato determinado pela ditadura militar, para rasgar uma estrada no território que ocupavam no início da década de 1970.

Exatamente 50 anos depois do encontro com funcionários do Estado brasileiro, eles vivem uma fase feliz, de conforto alimentar e crescimento populacional. Ainda assim, tomam sustos e têm que se prevenir permanentemente contra riscos de invasões, incêndios criminosos e a influência do agronegócio sobre seu território —na forma de ressecamento do ambiente e poluição das águas e dos animais por agrotóxicos.

No princípio, eram chamados "krenhakarore", sempre associados à descrição "índios gigantes". A fama da suposta altura fora da média, desfeita após o contato, correu o mundo entre o fim dos anos 1960 e início dos 1970, provocando um interesse global como poucas coisas brasileiras, fora o futebol, atingiam naquela época.

"Kreen-akrore" chamou uma melodia no primeiro álbum solo do ex-Beatle Paul McCartney (1970), que na época era "mais popular que Cristo" (como disse o parceiro John Lennon); "Kreen-Akarore" foi também título de poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia: "Gigante que recusas encarar-me nos olhos, apertar minha mão...".

A resistência a encontrar não indígenas também foi destacada no título do documentário "A Tribo que Fugiu do Homem", do britânico Adrian Cowell (1973).

Depois de insucessos na busca que começou em 1967, a frente de contato liderada pelos irmãos Orlando e Cláudio Villas-Bôas parecia estar bem perto dos indígenas em meados de 1972: nessa hora houve uma cobertura de jogo de Copa do Mundo, com fotógrafos e repórteres da grande imprensa brasileira e internacional transmitindo reportagens constantes.

Mas eles fugiram mais uma vez e, no início de 1973, quase todos os jornalistas tinham desistido do penoso dia a dia de calor, umidade e mosquitos no meio da floresta.

No dia 4 de fevereiro, o único remanescente era o fotógrafo Pedro Martinelli, jovem iniciante do jornal "O Globo", que num reflexo disparou o botão da câmera ao ver que seu banho estava sendo observado por um indígena entre os troncos da mata. Quando foi fazer a segunda foto, o jovem guerreiro Sokriti já tinha desaparecido.

Quando Sokriti se aproximou do acampamento, deixando-se fotografar por Pedro Martinelli, os panarás queriam buscar bens como facas, facões e machados, que pudessem ajudar nos trabalhos cotidianos, ainda mais difíceis com a redução da população para as doenças que chegaram antes dos não indígenas.

Ao ver sua fotografia feita no momento do contato, Sokriti conta que estava com medo. Havia um debate entre os panarás: os velhos achavam que os brancos eram maus, gostavam de matar índios. Por isso queriam seguir fugindo. Os jovens achavam que os presentes deixados nos caminhos para que eles encontrassem eram sinal de que aqueles eram brancos amigos.

A conclusão foi que Sokriti deveria chegar perto do acampamento, que eles observavam há várias semanas sem ser notados. Se atirassem nele, eram maus; se não, os outros poderiam se aproximar.

Por isso, depois da foto feita por Martinelli, pouco tempo depois, o jovem reapareceu no acampamento cercado de vários outros indígenas. Os jovens tinham vencido o debate com os mais velhos.

Sokriti recebeu um abraço apertado de Cláudio Villas-Bôas e entendeu a mensagem. Depois vieram os presentes que os indígenas tinham ido buscar: facões e machados que facilitavam suas vidas e todo tipo de trabalho, como abrir roças, tão mais difícil com os machados de pedra que usavam antes.

Foi um dia alegre, mas começava ali a descida ao inferno: em poucas semanas, os indígenas passaram a morrer de doenças banais como gripe e pneumonia que contraíram dos funcionários da frente e depois de outros tantos não indígenas que passaram a frequentar suas casas sem proteção.

Com muita gente doente, sem força para trabalhar as roças, eles começaram a mendigar entre os trabalhadores e os primeiros usuários da BR-163, que atravessou seu território original.

Em pouco mais de um ano, a população do momento do contato (cerca de 400 pessoas) estava reduzida a 70. E, embora uma parte significativa de suas terras estivesse preservada, podendo ter se tornado uma reserva, o governo militar decidiu removê-los para o Parque Indígena do Xingu em 1975. Os panarás nunca foram informados de que a mudança era definitiva.

No Xingu, viveram em condições precárias. Primeiro, espalhados em aldeias de outras etnias, algumas com quem tinham conflitos históricos; depois, em aldeias próprias nas quais não conseguiam se adaptar ao ambiente (eles são da floresta amazônica, alta e úmida; o Xingu tem clima próximo ao do cerrado, com mata, solo e regime de chuvas radicalmente diferentes).

A angústia com a sensação de exílio forçado nunca cedeu. Em meados dos anos 1990, um grupo de jovens liderados pelo cacique Akë pediram ao indigenista André Villas-Bôas e ao antropólogo Steve Schwartzmann que organizassem uma visita a seu antigo território.

Ficaram chocados quando viram que o local de uma aldeia tinha se tornado a cidade de Matupá (MT); muitas margens de rio tinham sido destruídas pelo garimpo e transformadas em montes de terra seca e estéril; e as águas antes límpidas do rio Peixoto de Azevedo agora eram barrentas e sem peixes.

"Os brancos comeram nossa terra", Akë se lembra de ter pensado ao ver o resultado do trabalho do garimpo.

Eles voltaram deprimidos ao Xingu. Algum tempo depois repetiram a viagem em um avião teco-teco e, de repente, o cacique reconheceu do alto um lago e antigas roças panarás (são muito típicas, em formato de círculo). Voaram mais um pouco e viram que um bom filão do território original estava preservado, entre a área militar da Serra do Cachimbo e uma terra indígena kaiapó.

Os panarás, liderados por Akë, queriam se mudar para lá imediatamente. Mas acabaram convencidos de esperar dois processos judiciais que foram preparados pela ONG brasiliense Núcleo de Direitos Indígenas.

O advogado Sérgio Leitão explica que um processo reivindicou o reconhecimento do direito à terra de origem e outro, uma indenização do Estado pelo contato forçado e pela remoção para o Xingu. Com as duas vitórias, os indígenas puderam voltar ao território e financiar a sua reocupação, em 1997.

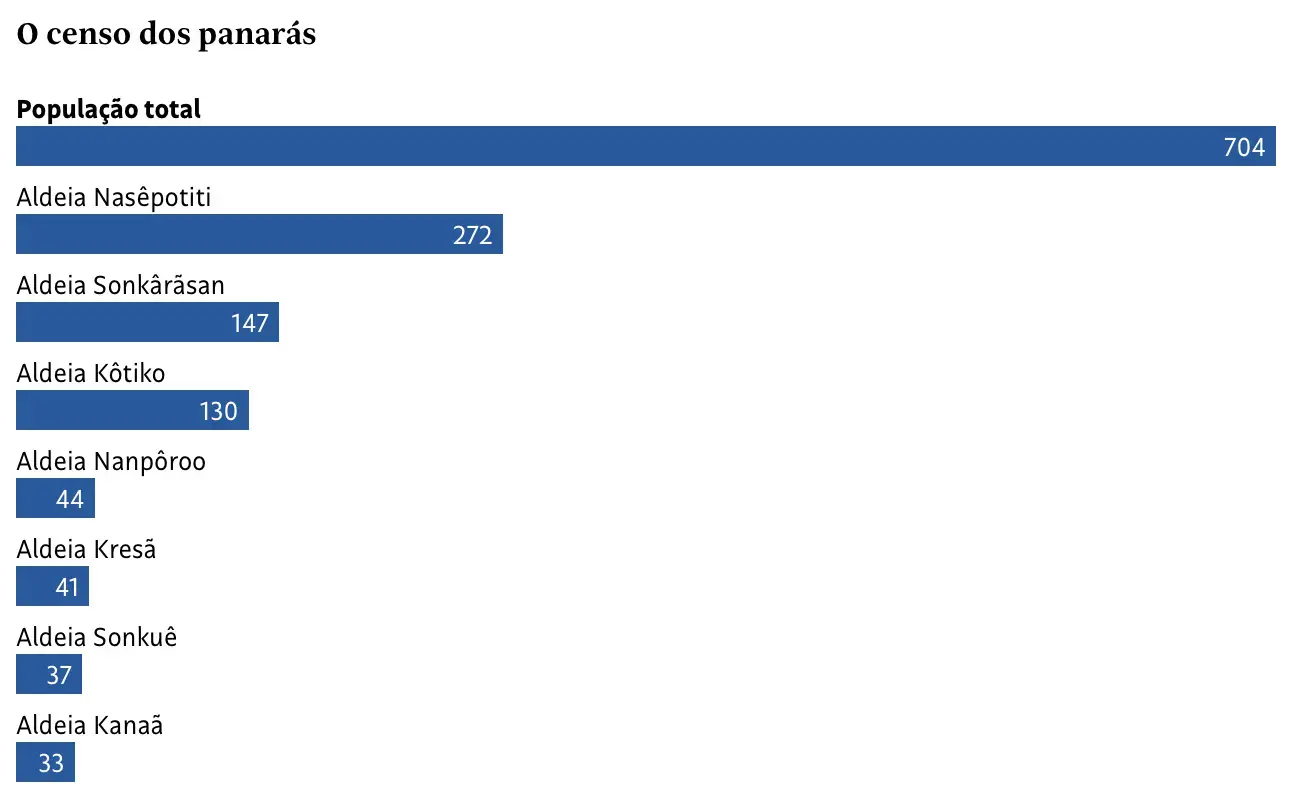

Naquele momento, a população que chegou à aldeia Nasêpotiti era de 170 pessoas, o dobro do que tinha chegado ao Xingu 14 anos antes. Hoje, 25 anos depois, os panarás estão espalhados por sete aldeias com 705 habitantes, quatro vezes mais do que os que chegaram do Xingu.

INDÍGENAS QUEREM COMPENSAÇÃO DA BR-163 PARA FINANCIAR PROTEÇÃO

A BR-163, cuja construção forçou o contato e o deslocamento dos indígenas para o Xingu, segue como tema central na vida dos panarás. Em 2004, ainda no primeiro governo do presidente Lula, a rodovia foi asfaltada e as compensações previstas no licenciamento ambiental não chegaram à terra panará.

Agora privatizada, a Cuiabá-Santarém está em processo para obter a licença de operação (um paradoxo, pois ela está em plena operação). A concessionária Via Brasil deve arcar com os custos de um Plano Básico Ambiental, que os panarás apresentaram no ano passado para a empresa, Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

O projeto apresentado custa cerca de R$ 47 milhões. Com ele, os indígenas querem desenvolver cinco programas: coordenação e monitoramento do território; proteção e vigilância contra invasões; alternativas econômicas (geração de renda e soberania alimentar); gestão da terra (como coleta de lixo e recuperação de áreas degradadas); e acessos e ramais (mobilidade interna na terra indígena, para facilitar o contato entre as sete aldeias).

Na época, o licenciamento ambiental previa compensações aos indígenas pelos impactos da estrada (com a poluição, o adensamento da pressão econômica sobre a região e consequente desmatamento). O órgão responsável pela obra, o Dnit, passou os valores para a Funai. Os indígenas alegam que a autarquia não repassou os recursos aos panarás.

Procurada pela reportagem, a Funai não se pronunciou.